「這是非常困難的挑戰,大多數植物學家都覺得做不到,壓力很大」余淑美院士說:「可是如果現在不做,就永遠沒有機會。」這位中研院院士口中的不可能任務,就是「國際C 4 水稻計畫」。

這個龐大的計畫,終極目標是打造出高產量的「超完美稻米」,以餵飽全世界不斷增加的人口——目前世界人口已經超過 77 億,預估 2050 年會超過 95 億。想要餵飽這麼多人,糧食需要再增加 60%!然而,土地大量開發、水資源不足,全球氣候環境惡劣,現有糧食增加速度已追不上人口增加速度。

在科學家擘劃的藍圖中,這種超完美稻米與我們現在栽種、食用的稻米截然不同,將會是「C4 型」的植物,能夠高效率利用太陽能,使用較少的水和肥料,卻能有很高的產量。

等等,什麼是 C3、C4 型植物?

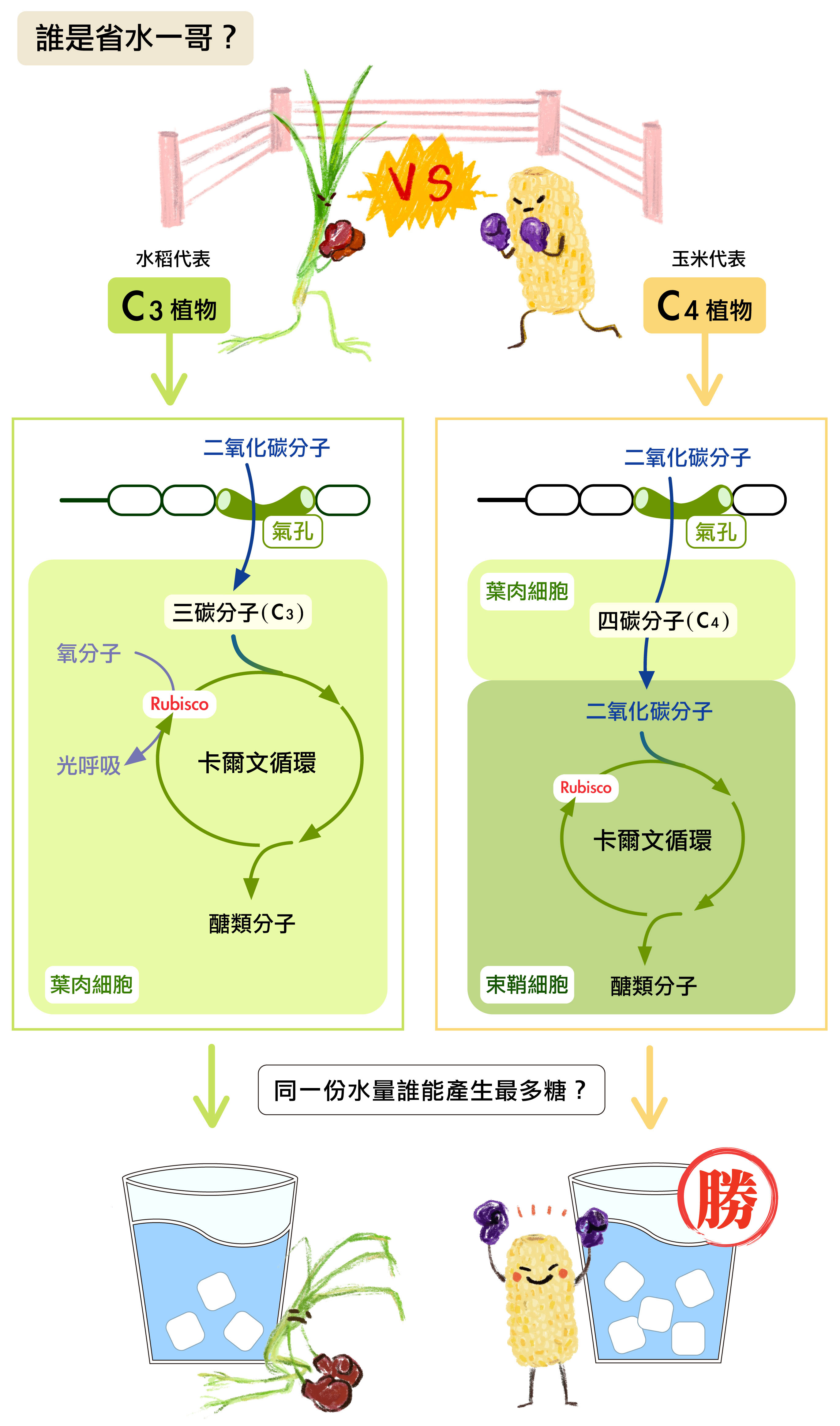

大家都知道植物會行光合作用:利用陽光把空氣中的二氧化碳和土壤中的水轉成醣類。C3 型植物,意即光合作用轉化二氧化碳時,最先產物為三碳化合物,如水稻、小麥、大豆、馬鈴薯等等;C4 植物的最先產物則是四碳化合物,如:玉米、甘蔗、高粱、芒草等等。重點來了!C3 型植物行光合作用的效率沒有 C4 型那麼好,也比較耗水。國際 C4 水稻計畫,簡言之,即是把屬於 C3 型植物的水稻改造成 C4 型植物。

C3 植物,意即光合作用轉化二氧化碳最先產物為三碳化合物, C4 植物最先產物則是四碳化合物。 C4 型植物的葉片中具有特殊的組織結構,以及複雜的酵素生化反應,可以讓二氧化碳更有效率地轉換成糖類,並且減少在蒸發作用流失水分。換句話說,以同樣的水量灌溉,C4 植物可產生的糖比較多。國際 C4 水稻計畫,簡言之,即把屬於 C3 型植物的水稻改造成 C4 型植物。 圖說設計│黃曉君、林洵安

「這個任務必須改變水稻的組織構造,以及它所進行的生化反應」,研究水稻基因超過三十年的余淑美解釋:「其中牽涉太多基因,要把水稻完全改造成 C4 型,真的難如登天!」不過余淑美始終堅信,有做就有希望。

因為在漫長的演化長河中, C4 型植物就是從 C3 型演化過來的,換句話說,C3 型是 C4 型的祖先。如果以人為的方式加速水稻往 C4 型植物演化的路徑,或許可以把水稻的光合作用模式調整成人類需要的樣子,解決未來糧食不足的困境。

以田間試驗評估轉殖成效

國際 C4 水稻計畫,一開始全世界共有二十多個實驗室參與,隨著計畫一期一期推動,愈來愈聚焦,到了第三期時(2015~2019 年)剩下 12 個實驗室。2019 年 12 月 1 日進入第四期(2019~2024 年),只剩 7 個實驗室參與。余淑美率領的研究團隊於 2009 年獲邀加入,至今已經堅持參與超過十年,義無反顧繼續前行。

最近的第四期計畫,余淑美的團隊負責兩個項目:一個是從「臺灣水稻突變種原庫」篩選出與 C4 型光合作用相關的重要基因,另一項工作則是把 C4 型的光合作用基因轉殖到水稻,種植在田裡,然後評估這個基因在水稻上是否有類似在 C4 植物時的功能、可否提高光合作用的效率。

「水稻轉殖之後,一定要到田裡去種,」余淑美表示,因為要試驗的水稻數量很多,光靠生長箱或溫室培養是不夠的,而且生長箱或溫室的環境非常穩定,沒辦法看出真正的農藝性狀,必須回到田裡,經過自然環境日曬風吹雨打的洗禮,才能顯現真正的性狀。

余淑美 (右二) 以及來自國際稻米研究中心的 C4 計畫第一到第三期的總主持人(右一)、國際稻米研究中心訪問學者(左二)、學生羅舜芳博士(左一),於水稻實驗水田旁合影。 圖片來源│余淑美