一、研究要旨:檔案裡的江湖

在許多武俠小說或影視作品裡,經常會看到各種標局行走江湖、招引恩怨情仇的情節。但是歷史上究竟何時出現保標這種行當,過去僅有少數學者嘗試追索,卻也多因正史未載,野史無憑,以致人云亦云,真正的歷史實情依然諱莫如深。

中研院史語所自1928年成立以來,便以考掘新的研究材料為職志,期望以新的材料、新的研究視野,探索新的研究議題。其中自1929年蒐購並開始整理的明清內閣大庫檔案,便是其中之一。目前史語所庋藏總計三十一萬餘件的檔案中,明代的檔案雖然僅有四千多件,但卻彌足珍貴。筆者在整理研究的過程中,發現了幾份明代崇禎年間的檔案,恰可印證在明代晚期保標活動的出現,與位居京杭大運河樞紐的山東臨清,存在著相當深厚的地緣關係。臨清位於水陸兩路的交通要衝,商貿鼎盛,北方京省對南方標布的大量需求,更對保標活動的專業化發展推波助瀾。透過相關檔案的對比研究,我們更進一步發現:這批護送標商的民間武力,在晚明危急存亡之秋,成為廟堂招募江湖的兵源之一,而且曾經抵抗崛起於東北的後金政權。

二、備戰遼東──晚明東北潰防與江湖募兵

涉及「保標」最早也最重要的存世文獻與官方檔案,實皆與大明王朝因應東北女真勢力的崛起息息相關。

努爾哈赤(nurgaci, 1559-1626;天命,1616-1626)於萬曆四十四年(1616)在赫圖阿拉(hetu ala)稱汗,成立了後金汗國(amaga aisin gurun, 1616-1636)。兩年之後,努爾哈赤即大張旗鼓,列舉「七大恨」告天誓師,正式向明朝決裂開戰。等到努爾哈赤軍隊勢如破竹地連陷撫順、清河等軍事據點,明朝才意識到事態之嚴峻,於是在萬曆四十七年(天命四年,1619)幾乎傾盡全國的正規兵力,以四路兵馬分進合擊。不料努爾哈赤早已掌握到相關情報,採取「憑爾幾路來,我只一路去」的因應策略,在薩爾滸(Sarhū)一役徹底擊潰明軍。大明與後金兩國國力頓時此消彼長,雙方對峙的攻防情勢自此易位。

其實明朝中葉以後,原本做為國家兵力動員供給的衛所制度便逐漸崩解,一旦邊防吃緊,如何藉由招募江湖草野之士,加以整頓訓練,以為朝廷效命,便成了當務之急。面對薩爾滸之役的慘敗,朝廷緊急研議如何召募新兵時,河南道監察御史盧謙(1561-1635)特別以他在山東地區的親歷與見證,認為應在山東東昌府的臨清一地招募武林好漢,為廟堂效命:

蓋臨清以護送標客為生業,其習于武事,無人不然。

盧謙的建言也獲得了山東巡撫李長庚(?-1644)的鼎力支持。後來巡按陝西監察御史牟志夔(生卒年不詳)也針對如何擴大召募各地驍勇提出建言,他認為因應國家兵員的嚴重不足,除了可在京省左近的州縣招募兵丁之外,也應該積極徵召特殊的民間武力,他特別列舉了河南的「毛葫蘆兵」、嵩山少林寺的「僧兵」,以及山東臨清護送商旅的「標兵」。其中所謂的「毛葫蘆兵」,是指河南南陽、鄧州等處的民壯,他們精於射箭,為防止竹製的箭筒因風吹皸裂,因此以公鹿的陰囊外皮來包裹箭筒。至於朝廷借用少林僧兵的歷史則可上溯至唐代,明代嘉靖年間在因應倭寇對東南海疆的劫掠侵擾等時,朝廷便以多次仰仗僧兵的武力。

推敲牟志夔奏議中的措辭:他所建議這些民間武力,不論是充滿地域色彩的特殊族群(毛葫蘆兵)、或者隸屬於某一宗教組織教徒(少林僧)、或者是具有特定職能的行業身分(保標)。凡此皆具有可供外人指認、而與他者足以區分辨別的社會身分,並且有強烈的地緣關係。而且上自廟堂,下至江湖,人人可能都已習聞曉喻,因此向朝廷建言的上奏者無庸添附註解,說明這些可供招募的兵源為何,而覽奏的天子或部議的諸臣也都知其所指為何。換言之,臨清的保標雖是新興的民間武力,但在當時已經是一種具有辨識性的職業身分。

盧謙與牟志夔前後這兩份奏議至關重,可惜過去研究保標的學者從未留意,從這兩份奏議可已得到印證:臨清的保標活動,最遲在萬曆中後期已然極為活絡,而且當時當地以保標為生業的人口,必然達到一定的數量,才可能成為朝臣在研擬招募兵源時的一個選項。這群提供武力來保護標商跋涉遠途的標兵,極可能是經過長期經營之下,透過一定的社會組織或區域網絡來聯繫、動員,甚至平常進行演習訓練的武力社群。

三、天下咽喉──臨清標客與保標武力的發祥

問題是:為甚麼山東的臨清竟會聚集數量如此龐大的保標武力?

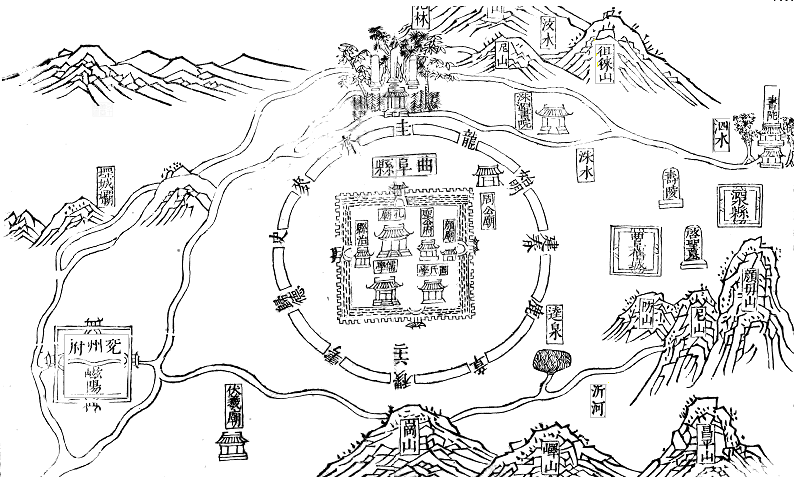

原來京杭大運河自元代開通以後,北起北京,南至杭州,流經直隸、山東、江蘇和浙江諸省,並溝通海河、黃河、淮河、長江和錢塘江五大水系。其中山東臨清便因位於京杭大運河與衛河的交匯之處,扼據要津,可說是應「運」而生。明代中葉以降,已快速發展為華北最繁華的商業城市,曾被譽為「南北之襟喉,天下之都會」。(圖1)

圖1:漕衛交會處之臨清州與清河縣

從南方輸運往北方的商品中,號稱「衣被天下」的江南布匹可謂大宗,從詞源而論,明清時常將長幅或遠輸的布匹稱之為「標布」,而所謂「保標」,就是意指「保護」輸往遠方的「標布」。北方京省的標客攜帶銀兩到江南地區蒐購標布,再運送到北方諸省販賣。來時攜帶標銀,去時載運標布,南北往來絡繹不絕,專業的保標自然應運而生。當時臨清有「天下水馬頭」的名號,而且標客往往在此雲集。

臨清保標動員的人力極夥,當然並非只有臨清本籍之人。當時恐怕來自四方、聚集於臨清,圖以保標為生業者大有人在。臨清既然是布商的集散之地,自然也成為標客的集散之地。由於有布商運銀載貨的大量需求,才可能衍生出保衛護送的生意,並且從原本布商本身招募護送的保標,逐漸發展成專業化的經營模式。船跑江湖、車行馬路,常年遠程攜銀或運貨者,難免途經曠野荒郊,或遇迷津陌路,若非本身已備自衛防身之術,則僱傭武林中人保標護駕的需求,自必隨著商貿交通網絡的發達越益提升。位於水陸網絡樞紐的臨清,自然就成保標生業蓬勃發展的溫床。

四、決戰徂徠──明代臨清標兵的最後一役

雖然我們從晚明備戰遼東的奏議裡,耙梳出朝臣倡議招募臨清保標的主張,但仍無法確定朝廷最後是否照准其建議,並付諸施行。又如果真的招募到臨清的標兵,那最後在抵抗後金政權的過程中,這些應聘的廟堂生力軍又是否扮演任何角色?

筆者在整理歷史語言研究庋藏明清內閣大庫的檔案中,發現幾份關於崇禎年間擔任防護山東東兗東路署總兵官劉源清(?-1643)的抄件與塘報,其中涉及晚明在與大清部隊禦戰的抗衡過程中,招募並動員臨清保標兵力的重要訊息。其中有一份「署總兵劉源清奏為恭謝天恩等事」的兵科抄件,封面註明是「崇禎十六年正月六日到[兵]部」。劉源清在原來的奏本中除了恭謝天恩、趨赴新命之外,更重要的是奏請朝廷允許他「移虛懸募額以補東兵事」(圖2)。

圖2:劉源清奏請召募臨清保標兵丁充軍案

劉源清的原奏應是在清軍攻陷臨清之後所發。當時山東巡撫王永吉(1600-1659)立即題報朝廷,由於臨清乃「咽喉重地,居守不可無人」,朝廷隨即命令劉澤清「還守臨清」,而原存的三千兵員,則委由劉源清統領以防護東兗。但劉源清清查兵力之後,發現僅有分防新募一千名尚存,其餘二千兵員都因「城陷守死,化為烏有」,因此必須趕緊招募。在其奏本中,劉源清建議朝廷允許他「募保標之兵以充三千之數」,也就是從保標行業裡招募高達兩千多名的新兵,同時以臨清州的糧餉來支付照應這批新募的保標員額。

雖然朝廷對劉源清銜命防護東昌、兗州兩府的表現並不滿意,然而此時山東局勢岌岌可危,清軍隨時可能兵臨北京城下,大明王朝的廟堂正命懸一線,朝廷至此恐怕也別無懸念,只能以官箴的訓誡與道德的規範,冀望劉源清正視「後日功罪之案」與「天下是非之公」,所以仍交付其全權統籌「封疆之用」。

朝廷對劉源清寄予的厚望,最後仍不幸落空。根據劉源清兄長劉澤清(?-1649)的軍情塘報,在發兵之前,劉源清已經按照先前的規畫,募得「義勇萬餘」,準備從泗水、蒙陰進發。但因劉澤清提醒他鄉民未經訓練,擔心他「籌虜太易,恐甚輕敵墮狡」,後來劉源清僅挑選其中「精銳三千」,準備會合大軍夾勦清兵。然而就在崇禎十六年(1643)二月五日,劉源清所率領的三千勁旅與後金部隊會戰於泰安的徂徠山(圖3),最後「血戰力竭」,幾乎全軍覆沒。這一場徂徠山之役,明朝軍隊損失極為慘重。劉源清所招募的鄉勇「十傷八九,止于親丁二十餘人」生還。這三千精銳的義勇,應該包括在東昌府招募到臨清的保標兵力。如果說劉源清確實按照當初向朝廷奏請的計畫,不到一月就順利招募到臨清的兩千標兵,而且馬上披掛應戰,那麼顯然這批從浪跡江湖轉效朝廷軍旅的保標鄉勇,終究不敵後金國的八旗勁旅,幾乎喪命於徂徠山。

圖3:曲阜縣周邊地理與鄰近州縣

大明江山在內外交迫之際,危如累卵,即使動員了江湖上各路的英雄好漢,但終究無法旋乾轉坤。原本定鼎的廟堂此時儼然已變成逐鹿的江湖。

五、結論:從江湖標客到廟堂標兵

本研究嘗試以官方檔案文書為中心,探討在江湖上流傳甚久的保標形蹤影跡。首先確定了本來做為民間武力的保標,在面對東北女真勢力的崛起時,成為廟堂徵召的兵源,最後更投身於明與後金對壘的戰役中。而作為南北航運交通樞紐的山東臨清,對保標行當的興起與發展,無疑扮演著孕育催生的關鍵角色。

當國家命懸一線時,行走江湖的俠客搖身一變成為保衛廟堂的士卒。這批臨時應急收編的民間武力,在平常或許可以弭平江湖上的小風小浪於一時一地,但終究無法扶正將傾的廟堂大廈、挽回既倒的歷史狂瀾。