人體中,有一些奇妙的因果關係。例如:小時候家裡窮,為什麼長大較胖?喝酒容易臉紅,因此易罹肝癌嗎?中研院統計所的黃彥棕副研究員說明,透過「因果中介模型」,可以找出中間究竟發生什麼事,藉此提供可能的醫療對策。

從統計找因果關係

就讀醫學院、專攻生物統計的黃彥棕,與我們分享基礎的統計觀念。請放心,本篇沒有困難的數學算式。 攝影│張語辰

您畢業於醫學院,為什麼沒當醫師,而是研究統計?

您畢業於醫學院,為什麼沒當醫師,而是研究統計?

其實,醫學存在大量的「不確定性」,例如,同樣的醫師看病,給 A 病人吃這個藥可以康復,但 B 病人吃同樣的藥卻不會好。換句話說:

醫學體現了不確定性,而統計學是用來研究不確定性。

研究生物統計,要特別注意什麼?

研究生物統計,要特別注意什麼?

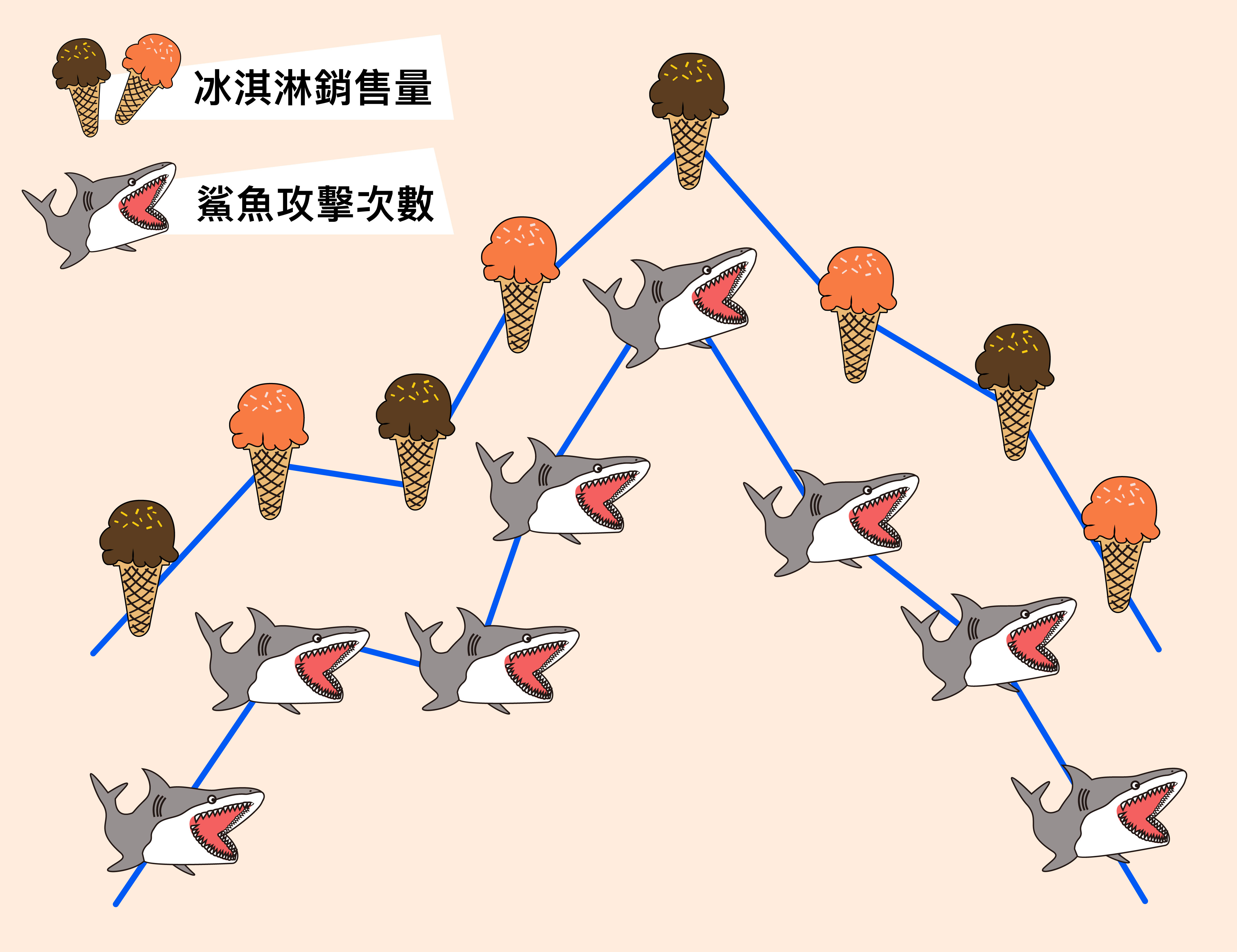

「吃冰淇淋」和「被鯊魚攻擊」的次數變化,呈現高度正相關。(舉例) 資料來源│黃彥棕 圖說重製│林洵安

可能有人看了這個資料,會下一個結論:吃冰淇淋會導致你容易被鯊魚攻擊。但真的是這樣嗎?其實影響這兩者的原因是「夏天」。因為夏天人們喜歡吃冰淇淋,而夏天人們也喜歡去海邊,導致被鯊魚攻擊的次數提高。

這個例子可以用常識判斷,但生物和醫學研究不太能只靠常識。如果沒有區別「因果關係」和「相關性」的差別,有時會產生一些嚴重的後果,關係到病人的生存。

如何確認「因」和「果」的關係?

如何確認「因」和「果」的關係?

舉個例子,若我們要研究「抽菸」透過改變身體什麼機制導致「肺癌」,就能藉由因果中介模型解釋因和果中間的機制,找出肺部的腫瘤是如何發生。(註二)

「因果中介模型」在於找出因和果「中間」發生什麼事。例如:抽菸到肺部產生腫瘤的過程中,是因為香菸所含物質,導致細胞基因發生甲基化。 資料來源│黃彥棕 圖說設計│林婷嫻、林洵安

疾病的過程常常是一個黑盒子。站在醫生的角度,通常只知道疾病的因和果,但若疾病的「因」是沒辦法被改變的,這樣對病人一點幫助也沒有。這種情況下,我們若能找出「中介因子」,就能透過追蹤或調節中介因子,來避免或降低疾病「結果」發生的可能性。

像是「肥胖」也能找出中介因子嗎?

像是「肥胖」也能找出中介因子嗎?

基因是與生俱來的,一般來說基因序列不會改變,可是每個基因的表現量會不一樣。就像鋼琴鍵盤順序不會變,但各個琴鍵可以彈出不一樣的大小聲。而甲基化的意思,就是環境因子會影響基因表現量。

我們從受試者的臀部,以 FNA (細針抽取細胞檢查)抽取脂肪細胞,作為分析基因的資料。的確發現,脂肪細胞裡一些基因的甲基化,參與中間的間接作用。也就是說,家裡社會經濟地位低,會導致脂肪細胞某一些基因甲基化的程度不太一樣;這些不太一樣的程度,可能進而導致成年時候肥胖。(註三)

要看更完整的精采文章,請至研之有物官網:

http:/research.sinica.edu.tw/huang-yen-tsung-biostatistics-cancer-adiposity/

(趕快點進來喔!還有更多精采圖文!)